Organisé par la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, le Mois des Mémoires a débuté le 27 avril et s’achèvera le 10 juin 2021. Plusieurs dates, notamment liées à la commémoration de la deuxième abolition de l’esclavage en 1848 dans les colonies et les possessions françaises (aujourd’hui l’Outre-mer), ponctuent ces six semaines. On parle de deuxième abolition car l’esclavage fut aboli une première fois en 1794. Malheureusement, seulement huit ans plus tard, en 1802, il sera rétabli par Napoléon Bonaparte… De nos jours, le Mois des Mémoires est marqué par plusieurs dates clés qu’il importe de rappeler avant d’aller plus loin.

– 27 avril, date du décret d’abolition proprement dit (1848) et de la commémoration de l’esclavage à Mayotte.

– 10 mai 2001, promulgation de la loi Taubira qui reconnaît la traite et l’esclavage comme des crimes contre l’humanité. Toujours le 10 mai, création en 2006 de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions.

– 22 mai, commémoration de l’esclavage en Martinique.

– 23 mai, Journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage colonial.

– 27 mai, commémoration de l’esclavage en Guadeloupe et à Saint-Martin.

– 10 juin, commémoration de l’esclavage en Guyane.

Cette énumération n’a d’autre but que d’insister sur l’importance de cette période pour des générations de victimes de ces ignominies que furent la traite et l’esclavage. Mais de l’esclavage naîtront également des traditions et des cultures, captivantes et pérennes dans de nombreux domaines, qui continuent de rythmer de nos jours la vie des descendants des esclaves, et même de faire leur fierté. La musique en fait évidemment partie. Aux États-Unis, dès le XVIIe siècle, les work songs alimentent les « codes » des esclaves africains qui n’ont d’autre moyen de communiquer lors des travaux des champs. Une transmission orale basée sur le call-and-response qui perdure dans certains blues, mais aussi dans de nombreux styles musicaux caribéens. Avant la guerre de Sécession (1861-1865), et donc l’abolition de l’esclavage (1865), les premiers negro spirituals servent une nouvelle fois de langage codé aux réseaux clandestins (dont l’Underground Railroad) qui viennent en aide aux esclaves qui fuient les États sudistes. Le gospel, dont la popularité reste impressionnante, en est en quelque sorte le prolongement.

Puis vient le blues. Nul ne sait vraiment quand. Le 14 décembre 1862, en pleine guerre de Sécession, l’Afro-Américaine Charlotte Forten Grimké, poète, activiste anti-esclavagiste et enseignante, nous laisse la première trace écrite du mot « blues ». Dans son esprit, il s’agit d’un état de tristesse, de cafard… Mais Forten concédera aussi avoir entendu des chants d’esclaves frappés du sceau de la peine. Avant la fin du XIXe siècle, dans les États ségrégationnistes du Deep South, en premier lieu le Mississippi, des chanteurs, des musiciens, inventent et échafaudent le blues. Du fait de la ségrégation féroce qui règne alors, ce moyen d’expression ne peut se propager et reste confiné aux régions rurales, d’autant que les techniques d’enregistrement ne font alors que balbutier. Le premier disque de blues sort en 1920, mais nous savons désormais que cette musique, dans sa forme la plus « primitive », est sans doute née trente ou quarante ans plus tôt. Enfanté par l’esclavage, paradoxe intemporel, le blues est pourtant la musique de notre temps, le germe et le ferment de tous les courants populaires, du R&B au hip-hop en passant par la soul et le rock and roll (The Blues Had A Baby And They Named It Rock And Roll).

Un peu à part, le jazz joue des coudes au tournant des XIXe et XXe siècles. Ses origines remontent donc à peu près à la même époque, les Afro-Américains ont leur place mais il se distingue par son urbanisme. Jazz et blues feignent d’abord de se rejoindre dans les années 1920, puis les liens s’étirent. Jazz des villes et blues des champs… Mais le jazz sait s’exporter. Depuis les États-Unis vers la France, et ce dès la Première Guerre mondiale. D’autres genres apparaissent, comme la biguine, qui elle aussi jette son seau dans le puits de l’esclavage. Les artistes antillais choisissent souvent de s’exprimer en métropole durant l’entre-deux-guerres. À tort ou à raison. Ou faute de moyens. Sachons les respecter, ils furent des pionniers. Aujourd’hui, les Antilles s’inscrivent plus que jamais en terre de percussions. Je suis conscient des limites de la formule. Mais nous parlons ici de musiques matricielles. Mayolé, maître tambouyé, zouk, gwoka, ces termes omniprésents dans les traditions musicales antillaises actuelles ont des origines qui remontent à l’esclavage. Des traditions multiséculaires, qui n’ont rien perdu de leur attractivité et de leur puissance d’expression. Aujourd’hui, elles nous divertissent, mais sachons mesurer le poids de l’histoire. De ce point de vue, le parallèle avec le blues devient évident.

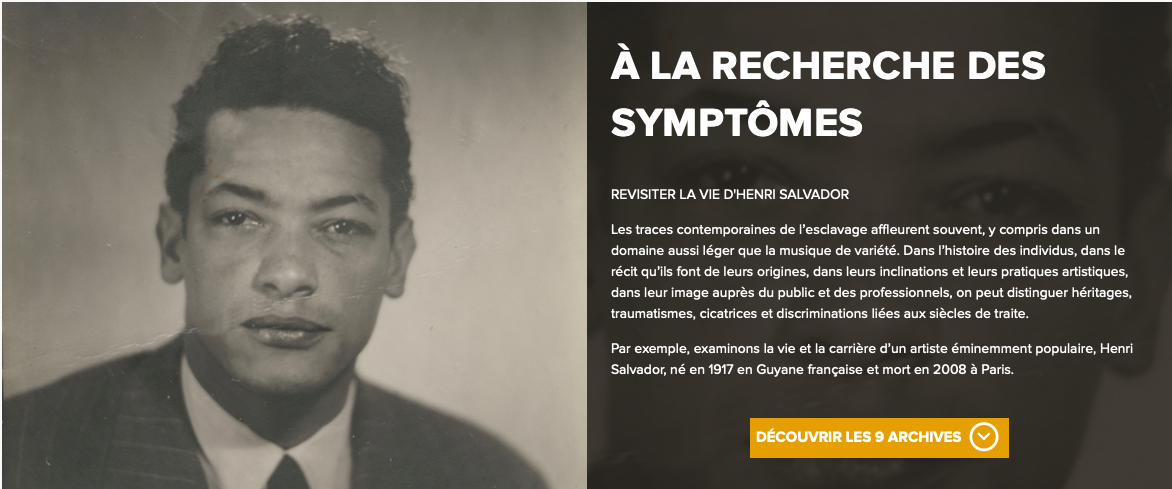

Pour toutes ces raisons et bien d’autres, on ne saurait rester indifférent face à l’exposition en ligne « Traces musicales de l’esclavage », sous-titrée « Richesses et silences de la France ». Elle est organisée par la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) et la Fondation pour la mémoire de l’esclavage durant ce Mois des Mémoires. On doit sa conception et sa rédaction au journaliste musical Bertrand Dicale (spécialiste de la chanson française, chroniqueur pour Radio France, auteur de nombreuses biographies et d’essais…), né d’un père guadeloupéen et d’une mère auvergnate. Déclinée en neuf tableaux, l’exposition annonce la couleur dès le premier (« Le cataclysme fécond »), et aucun style musical issu de l’esclavage n’est occulté. Pour preuve : biguine, blues, boléro, bossa nova, calypso, danzón, gospel, jazz, kompa, maloya, mambo, merengué, milonga, morna, ragamuffin, reggae, reggaetón, rocksteady, salsa, samba, sega, ska, soca, son cubano, tango, zouk… Les huit autres tableaux sont « À la recherche des symptômes » (basé sur le parcours d’Henri Salavador), « La biguine, pépite de la créolité », « Le voyage de la biguine à Paris », « Le zouk, entre nécessité et hégémonie », « Océan Indien, « batarsité » et acceptation », « Tambour, colère, conscience », « Le silence de l’antiracisme » et « Figures du Noir et « racisme gentil ». Très bien documentée, l’exposition s’accompagne de plusieurs vidéos, d’une playlist de dix titres et d’une iconographie particulièrement riche (gravures, documents officiels, photographies…).

Texte : Daniel Léon

Photos : Musée Sacem.

Les derniers commentaires